姜夔

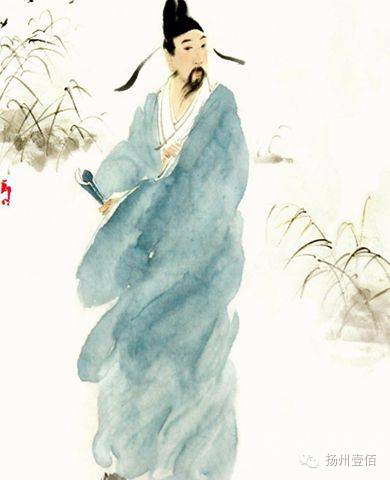

姜夔(生卒年约在1155—1221间),字尧章,号白石道人,鄱阳(今属江西)人。南宋文学家、音乐家。人品秀拔,体态清莹,气貌若不胜衣,望之若神仙中人。他少年孤贫,屡试不第,终生未仕,一生转徙江湖,靠卖字和朋友接济为生。姜夔词题材广泛,有感时、抒怀、咏物、恋情、写景、记游、节序、交游、酬赠等。他在词中抒发了自己虽然流落江湖,但不忘君国的感时伤世的思想,描写了自己漂泊的羁旅生活,抒发自己不得用世及情场失意的苦闷心情,以及超凡脱俗、飘然不群,有如孤云野鹤般的个性。[1]曾著《大乐议》,宁宗时献于朝。姜夔往来鄂、赣、皖、苏间,晚居西湖,卒葬西马塍。有《白石道人诗集》、《白石道人歌曲》、《续书谱》、《绛帖平》等书传世。其中《白石道人歌曲》是其自度曲附有旁谱.

《扬州慢》

淳熙丙申至日,予过维扬。夜雪初霁,荠麦弥望。入其城,则四顾萧条,寒水自碧,暮色渐起,戍角悲吟。予怀怆然,感慨今昔,因自度此曲。千岩老人以为有“黍离”之悲也。

淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。过春风十里。尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒。都在空城。

杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生。

欧阳修

欧阳修(1007—1072),“唐宋八大家”之一。北宋时期,在扬州做太守时,建立了两座美亭,一个在大明寺井边,名曰“美泉亭”;一个在琼花观里面,名曰“无双亭”。另一件事就是修建了“平山堂”。相比之下,平山堂比美泉亭、无双亭更加著名。平山堂的得名,是“远山来与此堂平”的意思。平山堂修好后,欧阳修又倡导平山堂集,此后,平山堂声名远播。

普哈丁墓

普哈丁墓,始建于宋朝德祐元年(1275),也就是他去世的那一年。自南宋以来,历代屡有扩建重修,距今已逾七百年。相传,普哈丁是穆罕默德的十六世裔孙,在伊斯兰世界有很高的威望。普哈丁相传在宋咸淳间(1265—1274)年间来扬州,在扬州前后生活了10年,于德祐元年卒。根据其生前遗愿,人们将其安葬在扬州新城东关河东高岗上,并建墓园以示纪念。

秦观

秦观(1049-1100),字少游,一字太虚,汉族,北宋高邮(今江苏扬州)人别号邗沟居士,学者称其淮海居士。北宋文学家、词人,被尊为婉约派一代词宗。宋神宗元丰八年(1085年)进士。曾任太学博士(即国立大学的教官)、秘书省正字、国史院编修官。政治上倾向旧党,哲宗时“新党”执政,被贬为监处州酒税,徙郴州,编管横州,又徙雷州,至藤州而卒。他与黄庭坚、晁补之、张耒号为“苏门四学士”,颇得苏轼赏识。秦观生性豪爽,洒脱不拘,溢于文词。他十五岁丧父,自幼研习经史兵书。代表作品:《鹊桥仙》《淮海集》《淮海居士长句》。

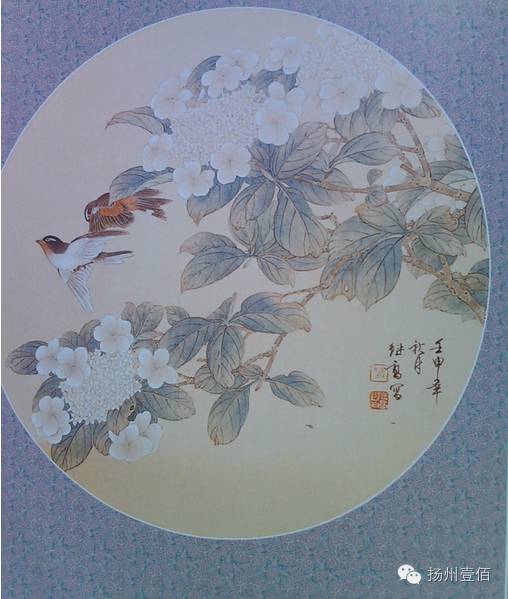

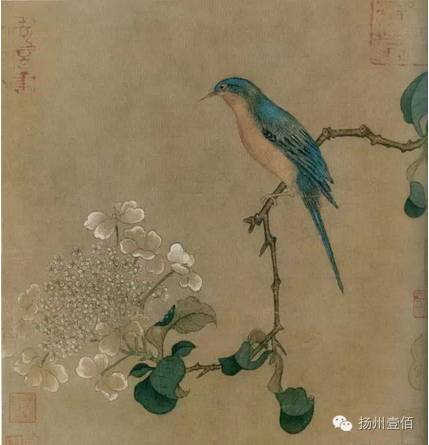

琼花

(王禹偁)

(韩琦)

北宋年间,扬州太守王禹偁所作的《后土庙琼花诗—序》云:“扬州后土庙有花一株,洁白可爱,且其树大而花繁,不知实何木也,俗谓之琼花。因赋诗以状其态。”

随后,赞美琼花的文人越来越多,韩琦诗云:“维扬一株花,四海无同类。”刘敞诗云:“东风万木竞纷华,天下无双独此花。”

宋朝周密《齐东野语》记载,宋仁宗庆历年间(1041—1048),有人曾将扬州琼花移栽到都城开封,因逐渐枯萎又移回扬州。宋孝宗淳熙年间(1174—1189),又把它移栽到杭州的皇宫禁苑,谁知逾年又枯,再次移回扬州,却又枯木复苏。

杜斿在《琼花记》中说:金兵南下,扬州琼花也成了他们掳掠的目标,大棵的连根拔去,挖不尽的齐土铲平。可是过了一年,被铲的根旁,又长出了新芽,琼花观道士见了,十分惊讶,倍加呵护,终于又恢复了生机。宋朝灭亡时,扬州琼花又突然无故死去。是否花儿有情,为大宋朝的灭亡悲伤呢?

芍药诗

作者:王禹偁 宋

满院匀开似赤城,帝乡齐点上元灯。

感伤纶阁多情客,珍重维扬好事僧。

酌处酒杯深蘸甲,折来花朵细含棱。

老郎为郡辜朝寄,除却吟诗百不能。

宋初扬州即以产茶著称,茶园在蜀岗禅寺一带,故又称蜀冈茶。每年初春,历任太守均亲自过问采茶进贡之事。王禹偁知扬州后,特地作五言排律诗一首,写采茶贡茶过程。

茶园十二韵

作者:王禹偁 宋

勤王修岁贡,晚驾过郊原。蔽芾余千本,青葱共一园。芽新撑老叶,土软迸深根。舌小侔黄雀,毛狞摘绿猿。出蒸香更别,入焙火微温。采近桐华节,生无谷雨痕。缄縢防远道,进献趁头番。待破华胥梦,先经阊阖门。汲泉鸣玉甃,开宴压瑶罇。茂育知天意, 甄收荷主恩。沃心同直谏,苦口类嘉言。未复金銮召,年年奉至尊。

双忠祠

南宋开庆元年(1259),朝廷任命李庭芝为江淮制置使兼知扬州。他初到扬州时,扬州刚遭兵燹,烽火连天。为了恢复经济,李庭芝下令免除百姓所欠赋税,同时借钱给百姓重建家园。扬州城外的平山堂,地势高峻,可以俯瞰全城,李庭芝派人筑城守护,同时,招募两万流民,号为“武锐军”,驻屯在内。

咸淳十年(1274),蒙古二十万大军,水陆并进,大举伐宋。南宋坚决抵抗的战将姜才,安徽濠州人,率部迎战,赢寡不敌众,率残部投奔扬州李庭芝。

第二年,蒙古忽必烈汗命左丞相阿术进攻扬州,扬州保卫战开始。

扬州保卫战坚持了一年多。蒙军派人劝降,均被李庭芝杀死。不久,扬州城中粮食已尽,死者满到。南宋谢太后以恭帝名义,投降元朝,临安沦陷。谢太后送来诏谕,劝李庭芝投降,李庭芝大义凛然,拒绝降元。

南宋益王赵昰逃到福州,改元景炎。为图抗元复宋,小朝廷遥授李庭芝为右丞相,招他速至福州。李庭芝临行前,委托朱焕坚守扬州,与姜才率兵七千赶往福州。当行至泰州时,阿术追踪而来,将泰州城重重包围。此时扬州守将朱焕投降,又驱使李庭芝将士家属到泰州城下逼降。于是,有将领打开泰州城门出降。李庭芝知事不可为,投莲池自杀,但水浅不得死,被叛军所执,押回扬州。姜才因卧病在床,也被元军所获。

李庭芝与姜才落入元军之手后,阿术喝问李庭芝为何不投降?姜才抢先回答说:“不降者,我也!”,最终他们都慷慨就义。

为了纪念李庭芝与姜才,扬州人建了双忠祠。可惜双忠祠大部分的建筑今已不存。

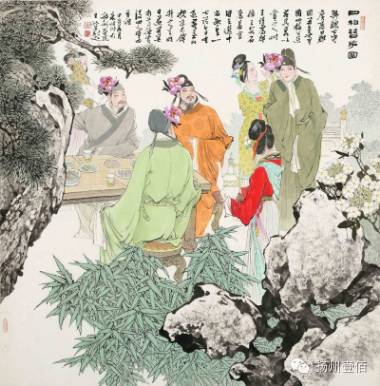

四相簪花

北宋年间,韩琦为淮南节度使镇守扬州,府蜀的后花园中,忽有一株芍药开了四朵大花,花瓣深红,有上下两层,花的顶端由有芍药花原本的花蕊,但在上层一下层花瓣之间,竟然又有一圈花色的花蕊围绕着。韩琦知道,这便是名叫“金带围”的芍药名品,世所罕见,十分珍奇。

宋代,男子也有簪花的雅兴。韩琦见花有四朵,便想再请三位客人,一同赏花,簪花。大理寺评事通判王珪,评事佥判王安石,应邀前来。另一位则因病失约。正巧大理寺丞陈升路过扬州,韩琦便邀他前来一同赏花。

席间,韩琦与三位友人,将四朵“金带围”采下来,每人各簪一朵。此后三十年间,这四人先后都做了朝中相当于宰相的官。这便是广为流传的“四相簪花”的故事。

后来,宋金战争使扬州几成废墟,芍药自然也受到了很大的摧残。

扬州芍药经过历代的培植,品种不断翻新。据有关资料记载,宋代扬州芍药有32种,至清末民初品种已达80种,是全国芍药品种最多的地方。其中,胭脂点玉,铁线紫、紫金冠、白云楼台、观音面(又称“铁观音”)、虎皮交辉、金玉交辉、金带围,为扬州八大名贵芍药品种。扬州芍药,现今仍在城东乡曲江公园,瘦西湖风景区内的芍药圃、二十四桥景区,学校和不少庭院栽培。

苏轼扬州留诗文

苏轼是北宋杰出作家。这位大文豪在宋哲宗元祐七年(1092)二月,由颍州转知扬州途中,曾写了一首《淮上早发》 。

澹月倾云晓角哀,小风吹水碧鳞开。

此生定向江湖老,默数淮中十往来。

苏轼生于1037年,他从20岁进士及第到转知扬州,曾多次调任、遭贬,所以发出“此生定向江湖老”的感慨,儿“默数淮中十往来”句,准确的表达出作者曾10次往来于江淮之间。

苏轼与鲜于侁友善,苏轼自徐州移任湖州,途径扬州时,知州鲜于侁曾设宴平山堂,为朋友洗尘。苏轼当时曾留下即席词:

三过平山堂下,半生弹指声中。十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。

欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。休言万事转头空,未转头时皆梦。

元丰八年(1085)正月,苏轼行至泗上,上书请求罢汝州职回宜兴休养。得到准许后,五月间回宜兴途中路过扬州,写了《归宜兴留题竹西寺三首》 :

十年归梦寄西风,此去真为田舍翁。剩觅蜀冈新井水,要携乡味过江东。

道人劝饮鸡苏水,童子能煎莺粟汤。暂借藤床与瓦枕,莫教辜负竹风凉。

此生也觉都无事,今岁仍逢大有年。山寺归来闻好语,野花啼鸟亦欣然。

苏轼《临江仙 夜到扬州席上作》 :

尊酒何人怀李白?

草堂遥指江东。

珠帘十里卷春风,

花开花又谢,

离恨几千重。

轻轲渡江连夜到,

一时惊笑衰容。

语音犹自带吴侬,

夜阑对酒处,

依旧梦魂中。

《双石》是苏轼初到扬州时所作。该诗题下有一段小引说:“至扬州,获二石,其一绿色,冈峦迤逦,有穴达于背;其一玉白可鉴。渍以盆水,置几案间。忽忆在颍州日,梦人请住一官府,榜曰仇池。觉而诵杜子美诗曰:“万古仇池穴,潜通小有天。”乃戏作小诗,为僚友一笑。”

梦时良是觉时非,汲水埋盆故自痴。

但见玉峰横太白,便従鸟道绝峨眉。

秋风与作烟云意,晓日令涵草木姿。

一点空明是何处,老人真欲住仇池。

扬州平山堂后面的谷林堂相传是苏轼任扬州太守时所建,此堂落成时,苏轼也有诗一首:

《谷林堂诗》

深谷下窈窕,高林合扶疏。

美哉新堂成,及此秋风初。

我来适过雨,物至如娱予。

稚竹真可人,霜节已专车。

老槐苦无赖,风花吹填渠。

山鸦争呼号,溪蝉独清虚。

寄怀劳生外,得句幽梦馀。

古今正自同,岁月何必书。

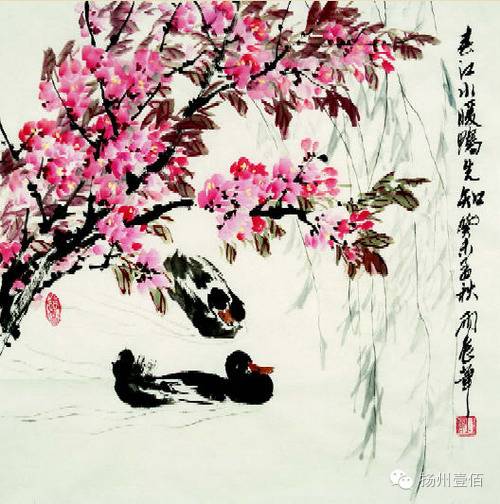

《惠崇春江晚景》据说是苏轼在扬州石塔寺所作的一首题画诗。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

《石塔寺并引》 ,引子说:“世传王播饭后钟诗,盖扬州石塔寺事也。相传如此,戏作此诗。”

《石塔寺》

饥眼眩东西,诗肠忘早晏。

虽知灯是火,不悟钟非饭。

山僧异漂母,但可供一莞。

何为三百年,记忆作此讪。

斋厨养若人,无益只遗患。

乃知饭后钟,阇黎盖具眼。

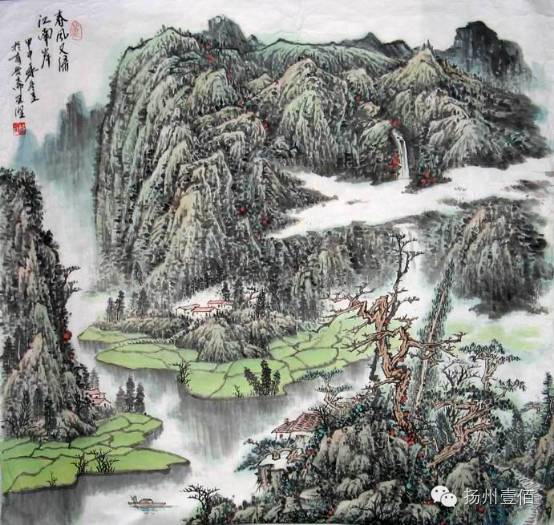

王安石泊船瓜洲

千年古渡瓜洲镇,位于扬州市区西南16公里古运河入长江处。素有“江边要塞”“七省咽喉”之称。由于其悠久的历史和独特的地理位置,历代许多文人名士都到过这里,并在他们的诗词创作中,记下了瓜洲这个不朽的地名。如宋代陆游的“楼船夜雪瓜洲度,铁马秋风大散关”。

最为人们所称颂的,当属北宋杰出政治家,文学家王安石的一首《泊船瓜洲》:

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

王安石游平山堂

王安石(1021年12月18日-1086年5月21日),字介甫,号半山,谥文,世人又称王荆公,汉族江右民系。北宋抚州临川县城盐埠岭(今抚州市临川区邓家巷)人,封荆国公,中国历史上杰出的政治家、思想家、学者、诗人、文学家、改革家,唐宋八大家之一。北宋丞相、新党领袖。宋仁宗嘉佑三年(1058年)上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的局面,推行富国强兵的政策,抑制官僚地主的兼并。宋神宗熙宁二年(1070年)任宰相,实行变法,支持五取西河等州,改善对西夏作战的形势。保守派反对,新法遭阻碍,熙宁七年辞退。传世文集有《王临川集》、《临川集拾遗》等。其词虽不多,但亦擅长,且有名作《桂枝香》等。

王安石曾游扬州平山堂,盛赞其“一堂高视两三州”之气势,其《平山堂》一诗这样写道:

城北横冈走翠虬,

一堂高视两三州。

淮岑日对朱栏出,

江岫云齐碧瓦浮。

墟落耕桑公恺悌,

杯觞谈笑客风流。

不知岘首登临处,

壮观当时有此不。

王令

王令,字逢原,原籍元城(今河北大名),生于宋仁宗明道元年(1032),5岁父母双亡,遂随其叔祖王乙移居广陵(今江苏扬州),后世称其为广陵先生。王令从小刻苦好学,长大后在天长,高邮等地以教学为业,有治国安民之志。

至和二年(1055),王安石由舒州通判被召入京,路过高邮。时年23岁的王令正在高邮聚学,在他心目中,王安石是自杨雄以来的有学之士。因此,得知王安石下榻高邮的消息后,随即撰《南山之田》诗投书求见。王安石看了王令的投见诗后,非常欣赏,两人竟成莫逆之交。由于王令的才能被王安石发现并一再受到推举,所以名声大振,并且能够和当时声誉较高的文人孙觉、黄莘、王回等投赠唱和,从此作品得以广泛流传。

扬州芍药万花会

扬州栽培芍药始于隋、唐,但尚未昌盛,到了北宋,经花农的精心培植,已使扬州的芍药盛况空前,成为“天下之冠”。民间历来把牡丹与芍药并称为“花中二绝”,把牡丹推崇为“花王”,芍药为“花相”。

宋代的扬州芍药,栽植数量达数十万株。其时种植芍药的集中地,在郊区城北蜀冈上的禅智寺(今称“上方寺”)一带。为便于人们观赏芍药,禅智寺还建有芍药厅和芍药台。

除禅智寺附近普种芍药外,龙兴寺(遗址无考)一带亦广植芍药,还有一个姓朱的花农,以栽植芍药享名一时。他所种植的芍药地分南北二圃,有五六万株。每到四五月份芍药盛开季节,各种颜色的芍药花竞相开放,如繁星密布于成片的园圃里,似彩蝶栖居于翠绿的枝叶上。朱某不仅喜种芍药、善于培植,且喜于待客、善于经营。每逢芍药花开放,他便修饰园亭,佐于笙歌,招揽客人。观赏求购者不绝于途,逾月不衰。

蔡京在扬州做太守时,为了提高扬州芍药的声誉,便模仿洛阳的牡丹花会,在扬州搞起了“芍药万花会”。每到花会,采摘十多万枝芍药花,邀请宾客到会品赏。一时间,高朋满座,五彩缤纷,众口赞艳,满室清香。北宋文学家晁补之的《望海潮·扬州芍药会作》写道:“年年高会维阳,看家夸绝艳,人诧奇花,结蕊当屏,联葩就幄,红遮绿绕华堂。花面映交相,更菅秉观洧,幽意难忘。罢酒风亭,梦魂惊,恐在仙乡。”苏东坡做扬州太守时,取消了万花会。

徐铉

(916年—991年)五代宋初文学家、书法家。字鼎臣,广陵(今江苏扬州)人。历官五代吴校书郎、南唐知制诰、翰林学士、吏部尚书 ,后随李煜归宋,官至散骑常侍,世称徐骑省。淳化初因事贬静难军行军司马。曾受诏与句中正等校定《说文解字》。工于书,好李斯小篆。与弟徐锴有文名,号称“二徐”;又与韩熙载齐名,江东谓之“韩徐”。

生平

先世会稽人,后迁居广陵。父延休,官江都少尹。徐铉十岁能属文,宅居栖霞寺侧。初事南唐,历官御史大夫、率更令、右散骑常侍,官至吏部尚书。宋开宝七年(974年),赵匡胤令大将曹彬伐南唐。徐铉曾二度奉李煜之命使宋,谋求和平,告太祖曰:“煜事陛下,如子事父,未有过失,奈何见伐?”太祖道:“汝以为父子分两家,可乎?”铉不能对。十一月,徐铉、周惟简再次入奏,徐铉道:“李煜因病未任朝谒,非敢拒诏也,乞缓兵以全一邦之命。”其言极恳切,与太祖辩,反复再三,声气愈厉。赵匡胤辩不过,拔剑而起,怒斥徐铉:“不须多言!江南国主何罪之有?只是一姓天下,卧榻之侧,不容他人酣睡!”徐铉不敢再言。

南唐亡后,随李煜入观宋太祖,命为率更令。累官至散骑常侍。博学多才,有一只象毙命,取胆不获。铉曰:“于前左足求之。”果得。召问铉,对曰:“象胆随四时在足,今方二月,故知之。”徐铉曾奉旨与句中正、葛湍、王惟恭等同校《说文解字》,于宋太宗雍熙三年(986年)完成并雕版流布,世称“大徐本”,又曾编纂《文苑英华》、《太平广记》等。太平兴国三年(978年),徐炫奉宋太宗之命探视李煜,李煜叹息:“当初我错杀潘佑、李平,悔之不已!”。徐铉退而告之,宋太宗闻之大怒,赐李煜自尽。淳化二年(991年),遭庐州女僧道安诬,被贬谪为静难行军司马(属邠州)。邠州苦寒,终不御毛褐,致冷疾(风寒),八月二十六日“晨起,方冠带,遽索笔手疏,约束后事,又别署曰:‘道者,天地之母。’书讫而卒,年七十六。”

成就

徐铉的诗平易浅切,真率自然,不押险韵,不用奇字,颇近白居易诗风。其《贬官秦州出城作》、《送王四十五归东都》、《寄高邮陈郎中》等诗,均能出自肺腑,情到语流,无生涩雕琢之病。相传徐铉文思敏捷,凡有撰作,常不喜预作,有想请他写文章的人,临事来请,他执笔立就。徐铉曾说,“文速则意思敏壮,缓则体势疏慢”(《郡斋读书志》),所以他的诗流畅有余而深警不足。但也时出隽句,如:“井泉生地脉,砧杵共秋声”(《喜李少保卜邻诗》),足见其思致闲远,意味深长。

[古文]

徐铉的文章承晚唐骈俪之风,而体格孤秀。他为李煜所作墓志铭,立言得体,《宋文鉴》曾录此铭。著有《骑省集》(即《徐公文集》)三十卷,由女婿吴淑编集。前20卷是在南唐作官时写的,后10卷为入宋后所作。有《四部丛刊》影印黄丕烈校旧抄本30卷,附录1卷。近人徐乃昌翻刻宋本,附《补遗》1卷、《校勘记》1卷。另有《学津讨原》、《津逮秘书》等。徐铉好谈神怪,有门客蒯亮乃江东布衣,九十余岁,好大言夸诞,所言皆载入《稽神录》。

徐铉在南唐时,文章议论与韩熙载齐名,称“韩徐”,又与弟徐锴俱精通文字学,号“大小徐”。曾与句中正等共同校订《说文解字》,增补19字入正文,又补402字附于正文后。经他们校订增补的《说文解字》,世称“大徐本”。

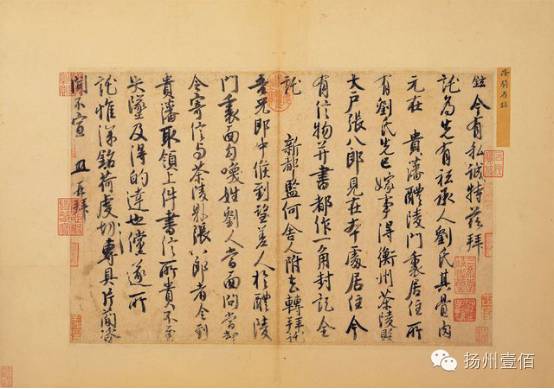

[书法]

徐铉长于书法,喜好李斯小篆,隶书也较出色。清代冯武《书法正传》称其:“善小篆,映日视之,画之中心,有一缕浓墨,正当其中,至于曲折处,亦当中,无有偏侧;乃笔峰直下不侧,故锋常在画中。”黑龙江省博物馆藏有他的《篆书千字文残卷》(宋摹本)。徐铉的行书也颇为人称道,代表做《私诚帖》现藏台北故宫博物院。全篇结构平稳,但又不掉趣味,书风含蓄天然,开宋人尚意书风的先河。