大业十四年(618)三月,江都宫变,炀帝被逼缢杀。唐贞观元年,以帝礼改葬炀帝于雷塘。

626年(唐高祖武德九年)

1月,扬州大都督襄邑王李神符自丹阳(今江苏南京,时为丹阳郡治)徙州府及居民于江都。

将设于石头城的行政机构州治“扬州”迁往江都,改邗州为扬州,并置大都督府,辖扬州、和州、滁州、楚州、舒州、庐州、寿州等7州,自此,广陵地区始专有“扬州”之称。

634年(唐太宗贞观八年)

3月4日,唐朝廷令扬州大都督府长史李袭誉等巡视四方,了解各地民俗风情。经巡访,李袭誉以江都风俗好商贾,不事农业,引雷陂水,筑勾城塘,浇灌田地800余顷,引导百姓从事农业生产,民多归本,颇获其利。

684年,徐敬业、骆宾王在扬州起兵反对武则天执政.唐末五代,军阀混战,扬州遭到严重破坏.杨行密在扬州建立政权,史称「杨吴」,有短时间的经济恢复.不久,又陷入战争的破坏之中.

陈敬之(684年9月),唐朝扬州长史,徐敬业密谋叛乱时,指使他的党羽监察御史薛仲璋要求奉命出使江都,然后让雍州人韦超到薛仲璋处报告,说“扬州长史陈敬之阴谋造反”。薛仲璋逮捕陈敬之入狱。数日后,李敬业乘驿车到达,伪称自己是扬州司马前来赴任,说“奉太后密旨,因高州酋长冯子猷谋反,要发兵讨伐。”于是开府库,命扬州士曹参军李宗臣到铸钱工场,驱赶囚徒、工匠发给他们盔甲。将陈敬之在监狱斩首;录事参军孙处行抗拒,也被斩首示众,扬州官吏再没有敢反抗的。

708年(唐中宗景龙二年)

3月11日,同中书门下三品宋璟任楚州刺史。

姚崇出任扬州大都督府长史兼淮南道按察使。姚崇在扬州政条简肃,有惠政,吏民为他立有《颂德碑》。

712年(唐睿宗太极元年)

唐朝廷诏令开直河,自盱眙圣人山东北,凿破黄土冈,下接衡阳河以通扬州,然终未开通。

713年(唐玄宗开元元年)

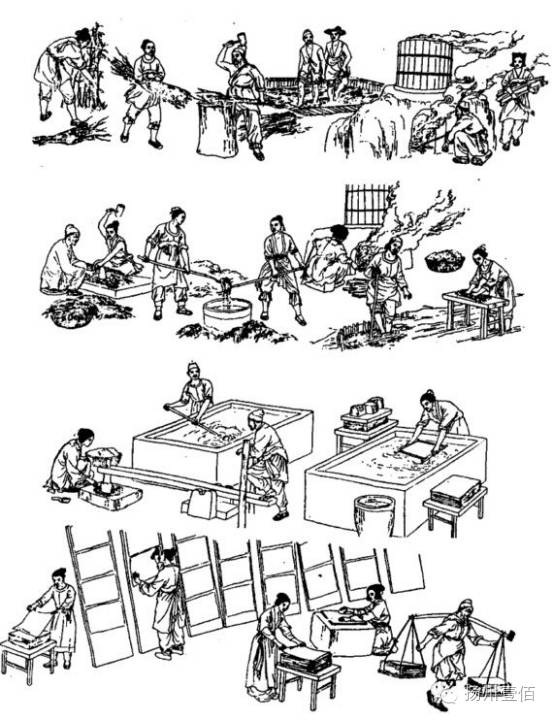

有唐一代,中国国力鼎盛,扬州也达到了极盛的巅峰,曾是大唐最重要的港口城市,对外交流的门户.唐代的扬州,农业、商业和手工业相当发达,出现了大量的工场和手工作坊.不仅在江淮之间「富甲天下」,而且是中国东南第一大都会,时有「扬一益二」之称(益州即今成都).扬州是南北粮、草、盐、钱、铁的运输中心和海内外交通的重要港口,曾为都督府、大都督府、淮南节度使治所,领淮南、江北诸州.在以长安为中心的水陆交通多中,扬州始终起著骨干作用.作为对外交通的重要港口,扬州专设司舶使,经管对外友好往来.唐代扬州和大食交往频繁.侨居扬州的大食人数以千计.波斯、大食、婆罗门、昆仑、新罗、日本、高丽等国人成为侨居扬州的客商.

720年(唐玄宗开元八年)

有“以孤篇压倒全唐”之誉的《春江花月夜》作者、广陵诗人张若虚病逝。张若虚,生卒年、字号均不详,扬州人,曾任兖州兵曹。中宗神龙(705~707年)时,以文词俊秀驰名于京师,时与贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”。张若虚的诗仅存2首于《全唐诗》中,其中《春江花月夜》是一篇脍炙人口的名作,它沿用陈隋乐府旧题,抒写真挚动人的离情别绪及富有哲理意味的人生感慨,语言清新优美,韵律宛转悠扬,一洗宫体诗的浓脂艳粉,给人以澄澈空明、清丽自然的感觉。

723年(唐玄宗开元十一年)

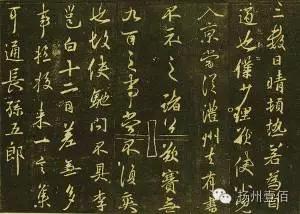

11月15日,唐著名书法家、文学家李邕创作并书写《楚州淮阴娑罗树碑文》,此为唐代书法名作。李邕(678~747),字泰和,扬州江都人,李善之子,曾官至北海太守,人称“李北海”。747年,李邕被酷吏所杀。他的字从“二王”入手,能入乎内而出乎其外。李后主说:“李邕得右将军之气而失于体格。”恰如其分地道出李邕善学之处。尤擅以行楷写碑,其笔力遒劲舒放,给人以险峭爽朗的感觉,对后世产生了较大影响。宋苏东坡、米芾都吸取了他的一些特点,元赵孟頫也极力追求他的笔意,从中学习风度闲雅的书法境界。明人辑有《李北海集》。

726年(唐玄宗开元十四年)

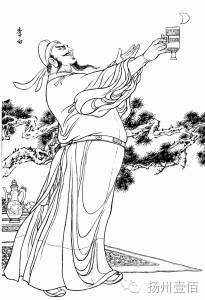

春,唐代大诗人李白告别金陵来到扬州。其云:“曩昔东游维扬,不逾一年,散金三十余万,有落魄公子,悉皆济之,此则是白之轻财好施也。”这一方面体现了李白豪爽侠义的性格,另一方面也反映了唐代扬州是一座典型的消费型城市。李白(701~762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安东),生于碎叶城(当时属安西都护府),后迁居四川。唐天宝初年,入长安,荐于唐玄宗,待诏翰林。后漫游江湖间,永王李璘聘为幕僚。李璘起兵反叛事败后,李白被流放夜郎(今贵州省),途中遇赦,至当涂依李阳冰,不久病卒。传世有《李太白集》。

海潮暴涨,漂溺百姓无数。润州大风暴,瓜洲被淹。

海州刺史杜令昭为抵御海潮,修筑防护海岸——永安堤。

陆象先任扬州大都督府长史。

727年(唐玄宗开元十五年)

暮春三月,离开扬州不久的李白在黄鹤楼送友人孟浩然东游广陵,欣然作《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,留下这首流传千古的名诗:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”诗中既有对友人孟浩然的深情厚意,又饱含对繁华扬州的深切怀念。

737年(唐玄宗开元二十五年)

冬,润州刺史齐澣开伊娄河,自扬州瓜洲浦至扬子桥,计25里。同时,他还主持设计了斗门船闸,成为江北运河最早的门式过船建筑物。齐澣开河后,又建伊娄埭,方便漕运和来往商旅。

738年(唐玄宗开元二十六年)

润州刺史齐瀚以舟行绕仪征,且多风涛,于扬子镇以南至长江开伊娄河,邗沟仍由瓜洲入江,并设斗门调节水位。唐、宋时期,在邗沟、江南运河上兴建不少堰堤、复闸、澳闸等通航设施,曾于常州与运河立交处建有地下涵洞,导水穿运河入江。

742年(唐玄宗天宝元年)

唐玄宗天宝元年(742)十月,日本僧人荣睿、普照自长安南下扬州,邀鉴真去日本弘法传戒。天宝二年(743)四月,鉴真率众僧21人启航东渡,第一次东渡之举未成。此后,744年至748年,又经历四次东渡失败。天宝十二载(753)十月十九日,第六次东渡。鉴真历时12年,备尝艰辛,终于东渡成功。由是律宗传入日本。

鉴真和尚是生于扬州、誉满江淮的高僧,他六次东渡,历尽艰辛而百折不挠,终获成功。“是为法事也,何惜身命”,是鉴真精神的集中体现。他因佛学精深、知识渊博,被日本誉为“律宗始祖”、“文化恩人”,成为中日文化交流史上的一座纪念碑。

744年(唐玄宗天宝三年)

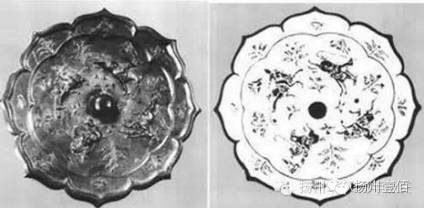

扬州制作的铜镜被唐朝廷列为重要贡品。唐代,扬州铸造的铜镜十分精致,驰名全国。唐中宗曾令“扬州造方丈镜,铸铜为桂树,金花银叶,帝每骑马自照,人马并在镜中”。上贡皇帝的铜镜由工匠特意加工,有“方丈镜”、“江心镜”、“百炼镜”等,特别是在江中所造的“江心镜”,有60~70炼至100炼。唐代扬州制镜工匠专于每年五月五日午时在扬州扬子江心铸铜镜,以进贡皇帝,又称“天子镜”。扬州上贡铜镜,以唐开元、天宝年间最盛。

751年(唐玄宗天宝十年)

广陵“大风驾海潮,沈(沉)江船数千艘”,一场大风吹翻了停泊在扬州码头的数千艘船只,唐代扬州之繁华由此可见一斑。运河是唐代江南通往京都的惟一水道,而唐代驿路又基本上沿着重要河流双线并行。地处长江和运河交汇处的扬州也就成为当时南北交通和运输的中心。天宝年间,由扬州中转“每岁水陆米二百五十万石入关”,占全国稻米赋税的半数。扬州临江濒海,盛产海盐,唐刘晏改革盐法后,这里又成为海盐的集散地,每年扬州交纳的盐税高达600万缗,成为唐王朝主要的财政收入之一。时云集扬州的商贾,不仅有来自全国各地的,还有许多来自海外各国的。唐肃宗朝(756~761),设于扬州的盐铁转运使置“四场”、“十监”、“十三院”,大多在江淮境内,尤以扬州为多。盛唐时,扬州经济繁荣,文化发达,时有“扬一益(益州,今四川成都)二”美誉。随着经济的繁荣,唐代扬州城不断扩建,唐扬州城包括子城(亦称衙城,官府衙门所在)和罗城(亦称大城,为民居和商业区)两部分,城周20公里。

以藤原清河为首的日本第十一次遣唐使220余人由海上抵达广陵。

天宝后期,唐朝廷高薪招募工匠铸造钱币,全国有铸钱官炉99座,其中扬州、润州各置炉10座铸钱。

753年(唐玄宗天宝十二年)

年初,应日本僧人之邀,扬州大明寺主持鉴真大师第六次东渡,年底抵达日本。鉴真(688~763)唐代高僧,日本律宗的创始人,广陵(今江苏扬州)江阳人。他率弟子数十人,历时21年,历经千辛万苦,先后6次东渡日本,最后成功登陆,在日本弘扬佛法,由此佛教律宗开始传入日本。他还将中国的建筑、雕塑、医学、书画等文化艺术传播到日本,促进中日文化交流。

758年(唐肃宗乾元元年)

全国复改郡为州,广陵郡改称扬州,大都督府名称不变。设置盐城监,以管理楚州境内盐务。东海郡复改称海州。

785年(唐德宗贞元元年)

1月23日,淮南节度使陈少游因被怀疑私通叛军李希烈,惊惧而亡。陈少游死后,大将王韶欲自领军叛乱,大掠扬州。韩滉遣使警告王韶:“汝敢为乱,吾即日全军渡江诛汝矣!”王韶等因惧怕而弃乱念,扬州地区免遭一次屠掠。 28日,韩滉因制止淮南将领王韶为乱有功,被唐朝廷委任江淮转运使加平章事。以杜亚任扬州长史兼淮南节度使。

夏,蝗灾,东自海,西尽河垄,遮天盖日10余天,所到之处,草木皆光。

788年(唐德宗贞元四年)

3月,元友直运送淮南钱帛20万到长安,充盈国库。扬州官河淤塞,船行艰阻,淮南节度使杜亚加以疏浚。同时,杜亚还疏浚勾城湖,爱敬陂,节以水门,循蜀冈筑长渠一条,引塘水至扬州西门,补官河水,既方便航运,又灌溉良田万亩。扬州一些市民及工商户侵衢造屋,占道经营,杜亚下令予以拆除,民皆称便。

806年(唐宪宗元和元年)

806~820年,扬州毡帽开始在首都长安的官僚贵族阶层流行。当时,扬州毡帽质量上乘、制作精美,成为人人欲得的紧俏商品和馈赠佳品。

826年(唐敬宗宝历二年)

3月10日,淮南节度使兼诸道盐铁转运使王播奏请,因扬州境界漕运河道年久失修,河泥淤积,水浅船滞,请从扬州阊门外古七里港开挖新河,向东转西经禅智寺桥,连通旧官河,全长19里,唐朝廷允准。

834年(唐文宗大和八年)

4月,扬州发生大火灾,烧毁民房上千间。

11月,扬州火灾,烧毁许多民房。

唐朝廷诏令,保护前来扬州贸易的“蕃客”:“南海蕃舶,本以慕化而来,固在接以仁德,使其感悦”,“除舶脚(船税)、收市、进奉外,任其往来通商,自为交易。”唐代,实行对外开放政策,扬州是唐王朝对外贸易的大都市和主要港口,来此贸易“蕃客”众多,当时从南海蕃舶来扬州的“蕃客”主要是西亚诸国,如波斯(今伊朗)和大食(唐宋时对阿拉伯人的泛称)等国商人。这些“蕃客”足迹遍布大江南北,徐州、泗州、海州、楚州、昇州、苏州等地都有他们的身影,有的外国商人甚至还到涟水、溧阳等县城从事商贸活动。

835年(唐文宗大和九年)

晚唐著名诗人杜牧(803~853)迁监察御史,离别扬州,作诗《赠别》:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。”诗中对扬州的留连之情溢于言表,怀念之中兼有忏悔之情。

离开扬州后,他还写了《寄扬州韩绰判官》诗:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”深切地表达了对如梦如幻扬州月夜的怀念之情。

838年(唐文宗开成三年)

1月6日,京兆尹薛元赏代替崔珙任武宁节度使、观察使。

日本第十八次遣唐使、僧人、留学生一行人抵达广陵。其中一些还在扬州寺院师从中国僧人学习佛法。

887年(唐僖宗光启三年)

4月,镇海节度使周宝招募亲兵千余人,号为“后楼兵”,其军饷是镇海军普通士兵一倍多。周宝此举引起镇海军许多普通士兵的强烈不满。加之,周宝平日不务政事,沉溺享乐,大兴土木,筑罗城20余里,民众怨声载道。一晚,镇海军将领刘浩乘周宝酒醉方寝之际领兵反叛,烧节度使府宅。后楼兵响应叛兵,周宝被逼走投无路,只好逃奔常州刺史丁从实。16日,刘浩等迎薛朗入府,推为留后。周宝曾兼任租庸调使,所搜刮财富尽归乱兵之手。高骈闻周宝败走,十分高兴,“列牙受贺,遣使馈以齑粉”。周宝收到齑粉后,恼怒地摔在地上,并说:“汝有吕用之在,他日未可知也!”此时,扬州城因连年饥荒饿病而死者无数,坊市异常寥落,高骈将这一切归咎于周宝。 4月27日,六合镇遏使徐约率兵驱逐了盘踞于苏州的苏州刺史张雄,张雄率部逃往海上。淮南都将毕师铎等发兵讨伐高骈亲信吕用之,攻入扬州城,吕用之逃走。

5月18日,淮南节度使高骈以毕师铎暂代节度使、副行军司马之职。19日,毕师铎分兵把守扬州城门,搜寻吕用之余党“尽杀之”。毕师铎入居使院,秦稠以宣军千余人分守使宅及诸仓库。不久,毕师铎将高骈及族人囚禁,高骈在扬州的金银财宝被乱兵洗劫一空。同时,被逐的苏州刺史张雄自海上溯江而上,屯驻于东塘,派其将领赵晖入据上元(今江苏南京)。

6月,宣州观察使秦彦带兵进入扬州,自称暂时代行节度使职务。庐州刺史杨行密派兵进攻秦彦。

7月,平章事孔纬任诸道盐铁转运使。

9月,秦彦见张雄兵强马壮,想以高官厚禄想诱使张雄归附。张雄得到财物后,不仅不肯归附,反而帮助杨行密,进攻秦彦。秦彦派毕师铎、郑汉章统率扬州城中12000名士兵,与杨行密决战于扬州城西。杨行密把粮食、金银财宝贮藏于一营寨,由老弱士兵守卫,附近则埋伏精兵,自己亲率1000多人进攻秦彦布置的战阵。双方刚交战,杨行密假装被打败逃走,秦彦的部队顺势追击,攻入杨行密的营寨。秦彦的士兵见到金银财宝,纷纷争抢,杨行密的伏兵乘机围攻,敌兵大乱,杨行密军杀敌无数。从此,秦彦再也不敢出兵。

10月,秦彦杀掉高骈及其子弟甥侄。

11月3日,钱镠部将杜稜攻克常州,丁从实逃往海陵(今江苏泰州)。杨行密攻克扬州,毕师铎等逃往东塘(今扬州湾头)。在杨行密围攻扬州城的半年里,城中饿死大半,斗米值50缗,人如猪狗般被买卖、宰杀、烹食,扬州城在内无粮草、外无援兵的情况下为庐州兵所破。杨行密进入扬州城,城中仅剩数百家。 30日,高邮镇遏使张神剑率领部下200多人逃到扬州。

12月5日,孙儒在高邮大肆屠杀。7日,高邮残兵700多人溃逃至扬州,杨行密担心这些人会叛乱,将他们全部活埋,并杀掉张神剑。17日,高霸带其弟高旺、部将余绕山、前常州刺史丁从实等一起到扬州。21日,杨行密命令海陵镇遏使高霸放弃资产,焚毁房舍,率其部下数万户迁移到广陵(今江苏扬州)。不久,朱全忠兼任淮南节度使、东南面招讨使。28日,杨行密杀高霸、丁从实、余绕山等人。29日,杨行密腰斩吕用之。

扬州严重饥荒,米价暴涨,斗米万钱。

905年(唐哀帝天祐二年)

2月,淮南将王茂章进攻润州,以地道攻入城,占领润州城。俘虏安仁义及其家属,杨行密杀安仁义及其子于扬州。

9月,杨行密病情渐重,开始考虑继承人问题。有人建议道:其长子杨渥不学无术,不适合统帅一方。不如让庐州刺史刘威暂时掌握淮南军府事宜,待其他儿子长大再归政。对此,杨行密不同意。杨命节度判官周隐急召长子宣州观察使杨渥回扬州。杨行密以润州团练使王茂章为宣州观察使。

10月,朱全忠攻克襄州,节度使赵匡凝逃到扬州。

11月11日,杨渥回到扬州。